宮城県栗原市・文字地区。

今年の4月、文字地区の千葉家に伝わる「正藍冷染(しょうあいひやぞめ)」を学びに、千葉正一さんの工房を訪ねた。

ご縁をつないでくれたのは、秋田公立美術大学修了・東北の染織や地域文化を研究する鈴木望美さん。

暮らしの中の衣服と染織、そこにある地域や人の営みを研究している望美さんは、自身の研究を深めるために昨年から足繁く正一さんの元に通い、正藍冷染について一つ一つの工程を間近で見て学んでいた。

正一さんの染めに向かう姿勢と想いを間近で見聞きしてきた彼女の紹介がなければ、今回の見学の機会は得られなかっただろう。

貴重な機会に緊張しながら、山と畑と田園風景の中に建つ正一さんの自宅兼工房に到着した。

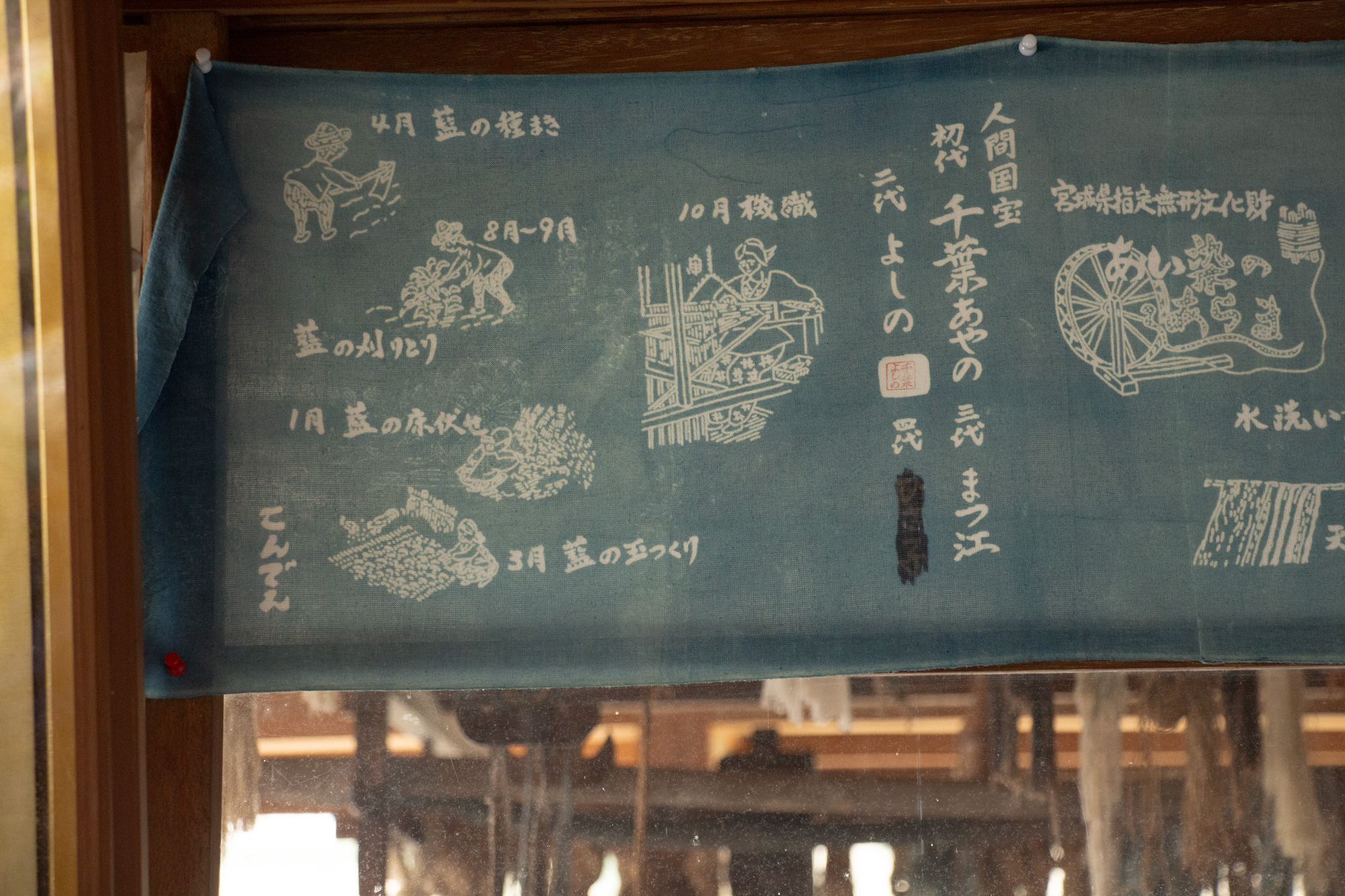

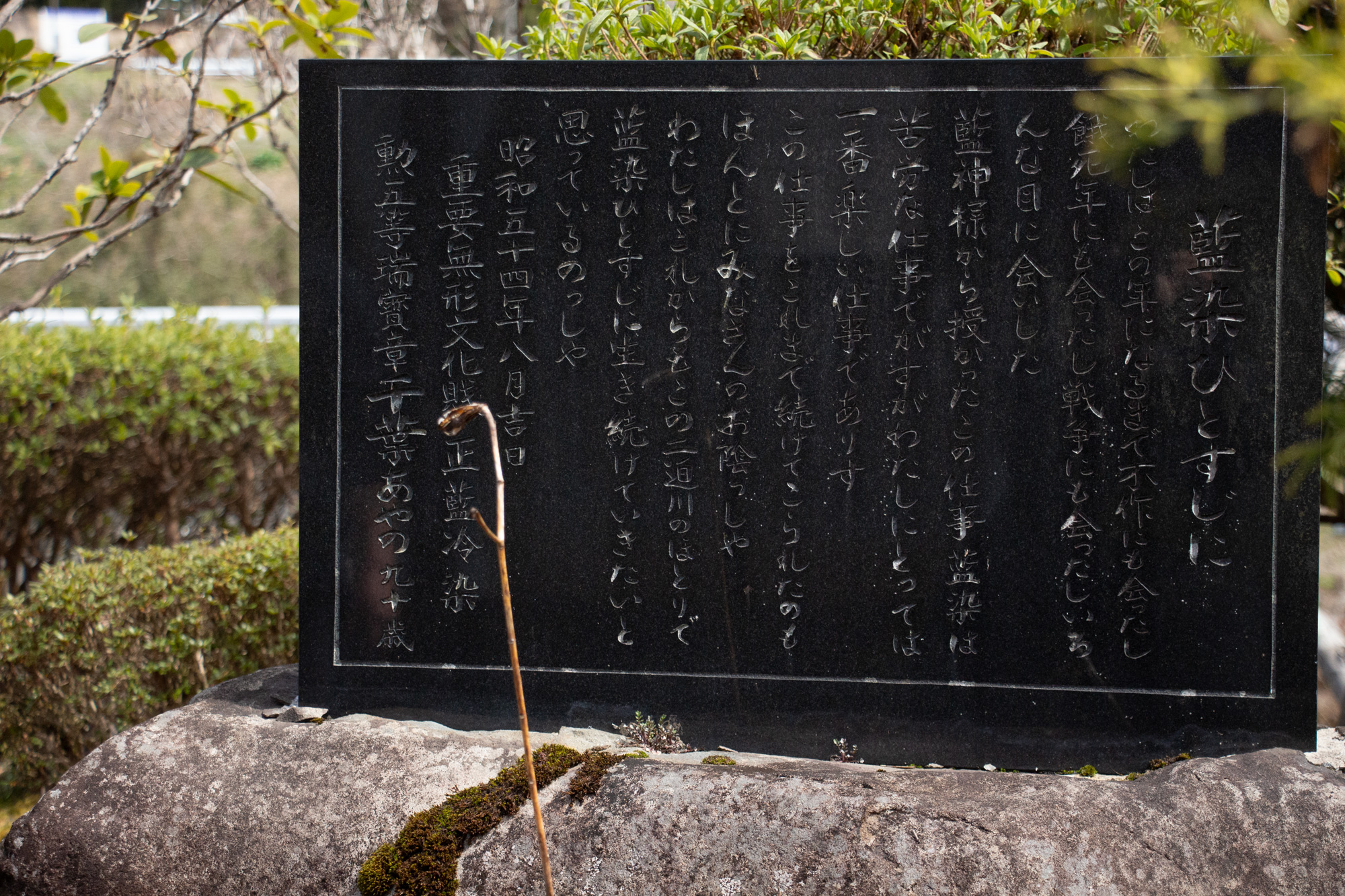

正藍冷染とは、平安時代に編纂された『延喜式』にも記録が残る藍染めで、日本最古の天然藍染技法と言われる。

時代の移り変わりとともにこの技法で染める家は少しずつ減り、現在残っているのは、この文字地区の千葉家、ただ一軒のみ。

初代である千葉あやのさんの代に、正藍冷染は国の重要無形文化財に指定され、あやのさんは人間国宝に認定。

その娘のよしのさんから、まつ江さん、そして正一さんへと、代々受け継がれてきた。

人工的な熱を加えず自然発酵による藍建てで染められる千葉家の正藍冷染は、1年の中で染められる時期が6月と7月の約2ヶ月間に限られる。

その2ヶ月のために、1年と約3ヶ月の月日をかけて準備する。

私たちが訪ねたこの日は、昨年収穫した藍を発酵させて作った蒅を、丸めて乾燥させる「藍玉づくり」の日だった。

裏の畑ではちょうど先日、来年の染めに使うための藍の種まきも終えたところだという。

今年の染めの準備を進めながら、同時に来年の準備も始まっている。

季節を跨ぎながら休む間もなく手仕事に向き合い続ける営みを、正一さんは子供の頃から間近で見て育った。

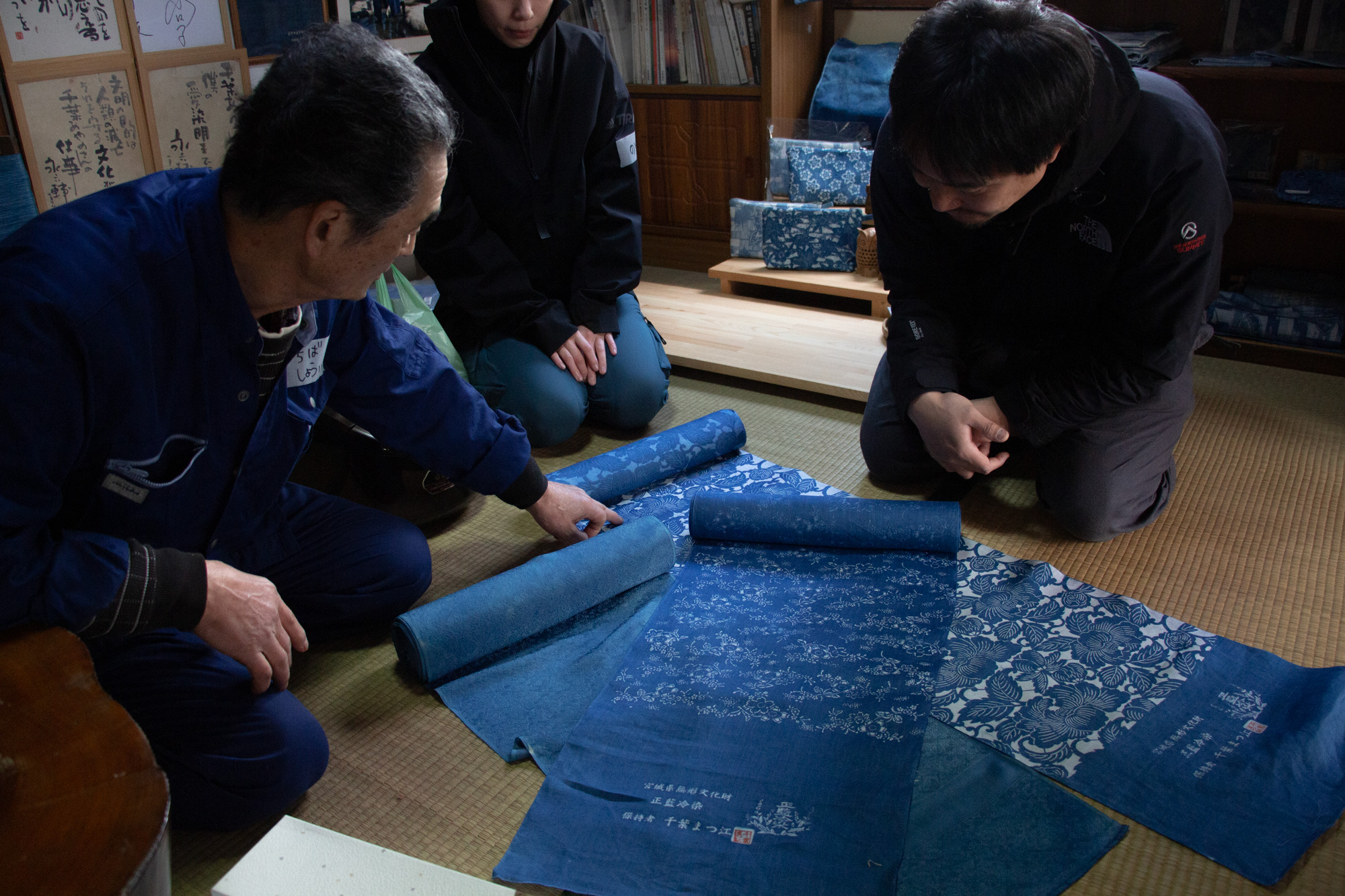

工房横の座敷に私たちを案内してくれた正一さんは、先代たちの染めた反物を広げながら、今日の藍玉づくりに至るまでの一年の仕事について話してくれた。

●3月末頃、畑に種蒔きをする。

千葉家で代々使っている藍は、「チヂミ藍」という東北の寒冷な気候にも負けない強い藍として知られる。

土づくりに使う肥料は、地元の酪農から買っている牛糞だけ。

藍が育ってきたら育ちの悪い苗の根元にだけ、菜種油粕と魚粉を混ぜた肥料を少し撒いてやる。

あやのさんの時代は、自分たちのおしっこを水で薄めて肥料がわりにしていたそうだ。

余計なものは使わずとも、土地の力できちんと育つ。

●7月と9月、育った藍の刈り取りを行う。

手作業で茎から藍の葉の部分だけを分け、葉は揉んで天日干しに。

乾燥葉の状態で正月まで保存する。

●翌年1月。年明け最初の仕事として、乾燥させた藍の葉を発酵させる作業に取りかかる。

乾燥した藍の葉を、工房の横の湧き水を溜めた池で洗う。

洗った葉をムシロで包んで、上から毛布もかけて、その周りには稲藁の束を並べて囲い、発酵させるための室を作る。

発酵が進むと熱をもち始めた室からは湯気がたちのぼり、その湯気でできる窓の結露が作業の目安。

結露が少なくなってきたら、熱が下がってきたサインで、温度を保つために切り返し(混ぜる)作業をする。

発酵させる冬の間、2回ほど切り返しの作業をするが、汗をかくほどの暑さだそう。

冬が終わるのと同じくらいに、蒸気が下がっていって、蒅が出来上がる。

昨年の種まきから長い時間をかけて出来上がった蒅を、丸めて「藍玉」にしていく。

座敷を降りて、みなさんの作業場に加わらせてもらった。

工房には発酵した藍特有の独特な匂いが充満していて、慣れない私たちは気にならなくなるのに少し時間が要った。

冬の間に発酵させて作った蒅を臼ですりつぶし、団子のように丸めて小さな「藍玉」をたくさん作っていく。

この日は地域から正一さんを手伝う人たちがたくさん集まって、みんなで藍玉作りに励んでいた。

初代あやのさんの代からずっと手伝いに来てくれる人もいれば、正一さんの手仕事を手伝う「藍の声プロジェクト」の若いメンバーの姿から、小さな子ども達まで、たくさんの人が集まった。

はじめに蒅を臼で擦り潰す。葉や茎の形がわからなくなり滑らかな状態になるまで、根気よく。

なかなかに体力のいる作業で、これは男性陣が担当。

私たちを案内してくれていた正一さんも、作業の流れに加わり、お手本を見せるように擦り潰す作業を見せてくれた。

その奥では、女性陣がすり潰した蒅を手のひらでお団子サイズにコロコロ丸めていく。

お団子の中央に指でくぼみをつけ、コロンとした可愛らしい形状の藍玉になる。

手伝いに来ていた小さな女の子たちも、楽しそうに作業に加わっていた。

雑談を交えながらも熟練の手つきで次々と丸められた藍玉が並んでいく。

丸める人によって少し形や大きさが違って、その表情も愛らしい。

地域の人が作ってくれたお味噌汁とおにぎりのお昼ご飯をいただきながら、作業は午後にも続いた。

何百と数え切れないほどたくさん作られるこの藍玉づくりは、到底一人ではやり切れない作業量で、

昔からこんなふうにたくさん人が集まって、会話しながらみんなで作業をしていたのだろうと目に浮かぶ。

愛らしく並んだ藍玉とそれを作る人々含め、ものづくりの美しい風景が出来上がっていた。

この藍玉は天日で乾燥させて、今年の藍建に使われる。

この藍玉を使って、5月から藍建て、うまく行けば6月には染めることができるという。

藍玉作りを終え、また染めるときにお邪魔させていただく約束をしてこの日はお暇した。

千葉家の正藍冷染の歴史も、正一さんの手仕事や想いも、1日ではとても語り尽くせない。

また次回以降の訪問レポートで書き留めていきたい。

2025.04.06

_

_

↓つぎの記事を読む

『栗駒文字、日本にただ一軒つづく正藍冷染を訪ねて。 [2]』

https://www.ennichi-shop.com/note/?p=2680

_

_

▼縁日のnanakoori SHIRTを、正一さんの正藍冷染で染めていただきました/